西安市的扶贫工作始于1984年。从解决贫困人口温饱问题到增强贫困地区“造血”功能实施开发式扶贫促致富,再到党的十八大以来实施精准扶贫精准脱贫方略实现全面小康,西安市扶贫开发工作历经36年。期间,贫困地区的面貌发生了翻天覆地的变化:群众收入水平明显提高,群众生活条件明显改善,群众精神面貌明显变化,基础设施明显改观,产业发展明显加速,发展活力明显增强,基层组织建设明显加强……

扶贫起步

1984年,市、区县、乡镇三级相继成立“扶贫领导小组”,并对扶持对象进行调查摸底,逐户建立扶贫档案或卡片,采取多种形式扶持其发展生产,增加收入,提高生活水平,摆脱贫困。1986年,西安市的扶贫工作由民政部门独家扶持发展变为农林、金融、财政、文教、卫生、供销、商业、物资、科技各部门积极参与,齐抓共管,由乡村干部“包户扶持”发展到县级干部“包乡”“包村”“包户”。在扶贫帮困过程中,一些富裕户或脱贫致富户,还提供资金或提供技术,帮助其他贫困户发展生产。扶贫资金也由民政救济单一渠道发展到多渠道集资。一些区县基层组织发动群众,自愿成立“互助扶贫基金会”和“互助储金会”。至1990年,全市共建立扶贫基金会160个,互助储金会322个。扶贫项目从单一的种植业和养殖业拓宽到工业、商业、运输业等。扶贫内容由资金、人力扶持,逐渐发展到智力投资、科技扶贫。

开发式扶贫

为进一步解决农村贫困问题,缩小地区差距,1994年4月,国务院印发《国家八七扶贫攻坚计划》,提出从1994年到2000年,集中人力、物力、财力,动员社会各界力量,力争用七年左右的时间,基本解决8000万农村贫困人口的温饱问题。根据《国家八七扶贫攻坚计划》,市委、市政府提出了西安市扶贫工作的总体思路,即明确一个目标,实行两种办法,搞好三个结合。“一个目标”是要稳定地解决“温饱”,实现脱贫致富。到2000年,贫困山区的农民人均纯收入达到1000元,粮食人均占有800斤,多种经营总收入人均600元。“两种办法”:一是对那些凡是有生存条件的地区,结合当地资源优势,抓好基础设施建设,包括改造中低产田,保护森林植被,治理水土流失,加快山区道路、小水电和人畜饮水工程建设等积极发展生产,脱贫致富。二是对那些确无生存条件的深山区,可有计划、有步骤地向浅山区、交通要道、平原、集镇上搬迁。“三个结合”:一是扶贫开发要与发展山区的文化教育、推广应用科学技术工作结合起来。二是扶贫开发要与组织发达地区的对口支援结合起来。三是把扶贫工作与贫困地区的计划生育、医疗保健工作结合起来。

开展扶贫干部工作技能培训

选派扶贫干部下乡驻村

依据这一扶贫思路,1994年4月,市委、市政府组织区县及市级有关部门,实行城郊六区带六县,县级部门包村,结对子联县帮扶。还组织市乡镇企业30强深入乡村一帮一,助教助医,科技下乡;造田修路、送电,实施温饱工程、甘露工程;建设林、果、药、菜、畜、禽基地。1987年,蓝田县被确定为国家级贫困县,为加大对蓝田县的帮扶力度,1994年10月,确定由中组部实行定点帮扶。到1997年,蓝田县农民人均收入上升到1053元,越过了温饱线。全市贫困人口从1986年的36万人减少到1998年底的4万余人。

此后,按照陕西省扶贫开发攻坚计划的总体部署,西安市计划1999年解决1.5万贫困人口的温饱问题,2000年基本解决剩余贫困人口的温饱问题。为此,1999年8月,市委、市政府出台了《关于进一步加强扶贫开发工作的决定》,提出要坚持以解决贫困人口温饱为中心,以贫困村为主战场,以贫困户为对象,以改善基本生产生活条件和发展种养业为重点,增加扶贫投入力度,确保2000年年底基本解决全市贫困地区4万多贫困人口的温饱问题,全面实现西安市扶贫攻坚目标。《决定》还提出了把扶贫开发的措施落实到贫困村和贫困户、实行分工责任制、加大扶贫开发投入力度、广泛深入地动员社会各界参与扶贫开发工作、加强领导等措施。西安市通过开发式扶贫,改变了贫困地区生产和生活条件,坚定了脱贫致富的信心,增强了“造血功能”,在全市经济快速发展的同时,贫困山区的工农业生产相应得到发展,人民生活水平逐步提高。

扶贫渐进式探索

2001年,西安市制定《关于我市区县制定今后10年扶贫规划的意见和建议》。西安市扶贫开发工作重点转向以解决贫困人口温饱,巩固温饱成果和增加贫困人口收入为目标,不断加大工作力度。2002年,西安市秦岭北麓五县区(周至县、户县、长安区、临潼区和灞桥区)被纳入省扶贫范围。

从2003年开始,西安市主要通过三个方面的工作来实践新的扶贫思路:一是以建设扶贫开发重点村为抓手,采取突出外迁、限制内迁,组织整建制搬迁等办法,加大扶贫移民搬迁力度。截至2010年,完成全省十年规划确定的390个重点村建设任务,组织实施移民搬迁3297人。二是组织实施“千企千村扶助行动”。10万个贫困户完成建档立卡,初步形成了扶贫到户的基础性资料库。三是成立农民专业合作经济组织,2004年7月正式出台《关于加快发展农民专业合作经济组织的意见》,加强对农民专业合作组织的规范管理。总结“龙头企业+协会+农户”的新模式,探索农民与企业建立利益共同体的形式。

2012年,西安市扶贫工作向扶贫对象精准、扶贫质量更高迈进。按照“领导扶贫、单位扶贫、企业扶贫、家庭扶贫”要求,坚持区域发展与扶贫攻坚同步推进,实施“一村一策、一户一法”方略,以增加贫困人口收入和提高发展能力为目标,构建“专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫”三位一体大扶贫格局,解决了6万名贫困人口脱贫问题。通过“两联一包”(分别联系一个扶贫开发重点县、重点乡,包扶一个重点村)扶贫工程,组织市级领导干部、市级机关、区县和企事业单位帮扶280个低收入村的扶贫工作,组织7047名处(科)级以上领导干部包户扶贫,帮助低收入村、贫困户制定脱贫计划,初步探索西安扶贫工作的精准化道路。

精准扶贫精准脱贫

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把扶贫开发工作纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,实施精准扶贫精准脱贫,扶贫开发工作呈现新局面。2012年3月19日,中共西安市委、市政府印发关于《西安市农村扶贫开发规划((2011-2020年)》的通知,对扶贫开发工作提出了具体目标和要求。2012年,周至县被确定为国定秦巴山区集中连片特困地区县;蓝田县、户县、长安区、临潼区被纳入省定秦岭北麓重点区域扶贫开发重点县;有扶贫任务的灞桥区和高陵县,被西安市纳入扶贫开发工作重点区域。西安市开启脱贫攻坚新征程。

从2013年开始,西安市扶贫工作步入快车道,西安市围绕《西安市扶贫工作三年行动计划实施方案》,统筹推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三项重点,强力推进移民搬迁、整村推进、产业扶贫、能力提升、驻村联户扶贫开发五大工程。

2015年,西安市政府制定印发《关于进一步做好扶贫开发工作的实施意见》,扶贫专项资金的有力支持以及不断完善的扶贫工作机制,为西安市精准扶贫精准脱贫提供了有力支撑。截至2015年年底,西安市扶贫开发工作的扶助、救助体系基本形成,贫困地区群众生产生活条件得到明显改善。贫困村农民人均纯收入均达到5000元左右,特困群众实现兜底脱贫。

2016年开始,西安市扶贫工作从“温饱型”扶贫转变为“发展型”扶贫,明确2016—2018年全面脱贫,实现小康主要指标;2019—2020年全面完善,实现小康。2016年,西安市扶贫开发领导小组更名为西安市脱贫攻坚领导小组,并组织成立了由西安市农业林业委员会等委(局)牵头的产业脱贫、就业创业、教育脱贫等八个脱贫办公室。2017年,市扶贫办升格为市政府工作部门,建立脱贫攻坚作战指挥部,各涉农区县和“八办两组”成员单位分别成立领导小组。县级单设扶贫机构,镇街增设扶贫专干,扶贫力量得到全面加强。市委市政府围绕贫困人口数据信息“实”和“准”的目标,全面核实扶贫对象信息,精准建档立卡数据。在做好扶贫数据采集精准化和民情数据精细化的基础上,西安市通过驻村联户扶贫模式,制定《驻村联户工作管理细则(试行)》,做到“一村一策、一户一法”。2017年10月,市脱贫攻坚领导小组对帮扶力量进行调整,全市驻村工作队380支,市县两级选派联户干部24020名,第一书记380人,对在册贫困户实行“一对一”帮扶,将“两区扶一县”扩展为“多区扶一县”。

在扶贫资金充分保障、合理规划使用以及长效保障机制建设方面,西安市从确保打赢脱贫攻坚大局出发,聚焦“两不愁,三保障”,在经济下行压力不断加大的情况下,筹措资金加大脱贫攻坚投入力度,“十三五”期间各级财政共计安排西安市专项扶贫资金29.37亿元,扶贫资金采取因素法分配方式将资金全部切块下达区县,由区县围绕脱贫攻坚任务在政策框架内自主安排项目。扶贫资金主要用于贫困村基础设施建设、贫困村村集体经济发展壮大、开展资产收益扶贫、支持金融扶贫等。2017年之前,扶贫资金主要用于产业扶贫项目和移民搬迁,2018年开始,西安市初步构建扶贫产业基金,牵头金融扶贫,支持金融机构严格落实扶贫小额信贷政策要求。

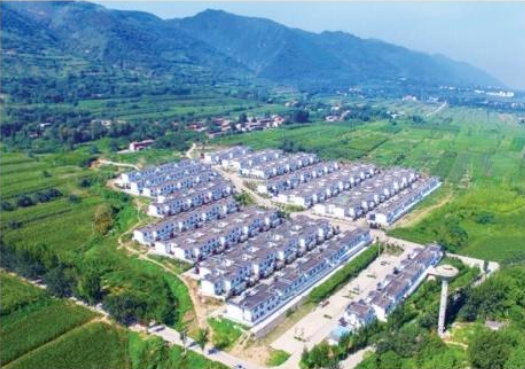

西安市扶贫移民搬迁集中安置点新貌

截至2020年年底,全市累计73721户250414人实现脱贫,291个贫困村全部出列,贫困县周至县顺利摘帽,边缘易致贫户致贫风险和脱贫不稳定户返贫风险全部消除,贫困人口实现动态“清零”,脱贫攻坚取得决定性胜利。

精准扶贫的“西安经验”

精准扶贫精准脱贫战略源于中国特色社会主义的制度优势。在脱贫攻坚战中,市委、市政府结合实际情况,成立市级“八办两组”(产业脱贫办公室、生态补偿脱贫办公室、就业脱贫办公室、教育脱贫办公室、健康脱贫办公室、易地搬迁脱贫办公室、社会保障兜底脱贫办公室、危房改造脱贫办公室、公共和基础设施协调组、资金保障组)统筹推进脱贫攻坚工作的具体落实,建立“1+N”(《西安市关于巩固脱贫成果提升发展水平全面推进小康社会建设的实施意见》和各行业、部门围绕《意见》的实施制定的多个专项方案)政策体系,教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、兜底扶贫等政策全面落地。夯实市、县、镇、村“四级书记”责任,派驻驻村工作队499个、联户干部9960人、第一书记814人,实现贫困村全覆盖。先后确定了“不能帮”“必须帮”的帮扶对象,“自愿搬”“必须搬”的移民搬迁对象,“不能改”“必须改”的危房改造对象。通过“八个一批”政策(产业脱贫一批、就业脱贫批、教育脱贫一批、健康扶贫脱贫一批、生态补偿脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、社会保障兜底一批、危房改造脱贫一批)的实施,为解决贫困问题,提供了独特的“西安经验”。

“联村党委”联创脱贫攻坚。随着农村城镇化、产业化进程加快,部分偏远地区村村之间因地域分割导致发展不均衡、资源分散、规模效益差等问题。西安市按照“地域相邻、产业相同、优势互补、做强做大”原则,打破传统乡镇、村落区域限制,联合七个贫困村,于2017年9月27日,组建丹阳联村党委,形成互为支撑、联动发展的党建新格局。联村党委严格落实“五级书记抓扶贫”要求,推动以党组织为核心的基层组织体系,创建推广“联村党委+脱贫攻坚”模式,以抓党建促发展、抓产业促增收、抓基础建设促提升、抓扶志扶智促内生动力,取得了显著效果。

“1+N”社会救助体系织牢兜底保障大网。2005年,西安市全面实施农村低保制度。2015年之前,西安市各项救助制度“自成一体”。为了解决救助“碎片化”问题,2017年开始,西安市将“社会救助”与“脱贫攻坚”相结合,构建起“1+N”社会救助体系,“1”即以最低生活保障制度为主,“N”即包括特困人员供养、医疗救助、临时救助、教育资助、家庭困难中学生资助、残疾人两项补贴、困难失能老人护理补贴以及分类施保等制度,形成衔接无缝隙、保障无盲区的救助体系,帮助更多困难群众渡过难关。

“3+X”帮扶体系的西安实践。2017年,陕西省在充分发挥民营企业、群团组织作用的基础上,组建了国有企业、高教系统和医疗卫生三大帮扶体系。截至2019年年底,西安市在落实全省“3+X”帮扶体系工作中已动员112家社会组织、102家个体企业和3865名青年及各级工会、妇联广泛参与到精准扶贫,共计投入资金2000万元以上,实施帮扶项目368个,2万余人直接受益。

“扶贫超市”助力产业脱贫。2018年,西安市为解决产业扶贫从“买难”到“卖难”的“最后一公里”问题,按照“实体店+电商+合作社”模式,组建运营“西安扶贫超市”,在旅游景区建设实体店,通过电商扩大销路,为山区贫困村特色农副产品销售提供平台,同时带动当地产业合作社发展,走市场化道路助力产业脱贫。截至2019年年底,“西安扶贫超市”开设4家,产品已达13大类、200余个品种,供货体系涵盖全省10个设区市、30余个合作社、带动7000余名贫困户,销售额200余万元。

西安扶贫超市

2019年,党的十九届四中全会明确指出“建立解决相对贫困的长效机制”,2020年,《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出“扶贫工作重心转向解决相对贫困”“研究建立解决相对贫困的长效机制”,标志着解决“相对贫困”会成为未来扶贫工作的核心内容。2019年,西安市制定出台《西安市脱贫攻坚巩固提升工作实施方案》,依托市级脱贫攻坚大数据平台,建立四级联动防返贫监测预警机制,重点对已脱贫户、在册贫困户、非建档立卡低保户等三类人群,对重点提升户、兜底保障户、脱贫稳定户等已脱贫户三种情况,实施分类帮扶、动态管理,形成抓实“大三类”、攻坚“小三类”点面结合、长短结合的成果巩固长效机制。

上一篇:开放盛会:西安世园会的成功举办

下一篇:一张蓝图:西咸一体化的推进