1953年至1957年,是新中国实施国民经济第一个五年计划的重要建设时期。“一五”期间,在苏联援建中国的156项重点建设工程中,布局在陕西24项,其中17项布局在西安。随着“一五”计划在西安的实施,城市建设大规模展开,在西安构建起了东郊的军工城、纺织城,西郊的电工城,南郊的文教区,北郊的仓库区的工业化城市基础框架。城市的科教文卫、商业服务及社会公益事业,都有了前所未有的全面发展。“一五”计划在西安的实施,初步确立了工业基础地位,城市基础设施建设初具规模,新兴工业城市框架初步形成,为西安有计划的经济建设和社会主义事业全面展开打下了坚实的基础。

编制“一五”计划蓝图

西安解放前,工业基础极为薄弱,只有大华纱厂、西京电厂、中南火柴厂、成丰面粉厂等十几家稍具规模的工厂和一些手工业作坊,技术落后,设备简陋。绝大多数商品要靠外地供应,是一个典型的消费城市。由于经济落后,城市发展也非常缓慢,尚处在“电灯不明、马路不平、电话不灵”的年代,即使是最繁华的东大街还没有一所像样的房子。

新中国成立后,经过三年多的艰苦奋斗,遭到严重破坏的国民经济得到基本恢复。从1953年起,我国开始实施国民经济第一个五年计划为中心的大规模经济建设。基于国家平衡发展的需要和国防战略考虑,“一五”期间国家在内地安排的基本建设占全国投资额的一半左右。在限额以上的工业建设单位中,有53%分布在内地。其中,西安被列为“一五”计划的全国重点建设城市之一。

根据国家“自上而下、上下结合”的方针和市委确定的“一五”计划基本任务,西安市从1952年开始本地“一五”计划的编制,经过数年多次的反复修改,于1956年4月正式颁布。最后确定的西安市发展国民经济的第一个五年计划是按照国民经济计划分级管理原则而制定的,包括两个方面:一是从全局战略出发,保证由国家制定的全国“一五”计划部署在西安的重点建设项目的顺利完成;二是在国家统一计划指导下,西安市制定的地方发展计划,涵盖了工业、农业、基本建设、商业、交通运输、教育事业、城市公用事业、人民生活等多个方面。

西安市“一五”计划是根据党在过渡时期的总路线,在国家“一五”计划的基础上,结合西安当时所处的战略地位,围绕着促使西安由消费城市转向工业生产城市的发展战略,以打好工业基础和壮大全民所有制为主要任务进行编制的,这为新中国成立后西安市工业化建设描绘了第一幅蓝图。

国家重点工程项目建设

“156项工程”是我国国民经济第一个五年计划时期苏联援华工程项目的统称(最终确定154项,实际施工150项)。这些项目的建设,将构成20世纪50年代我国工业建设的核心和骨干,为我国建立起较为完整的基础工业和国防工业体系的框架,奠定社会主义工业化的初步基础起到重大作用,初步改变我国原有工业布局极不合理的状况。根据总体战略部署,国家把苏联援建的156项重点工程项目中的17项安排在西安。

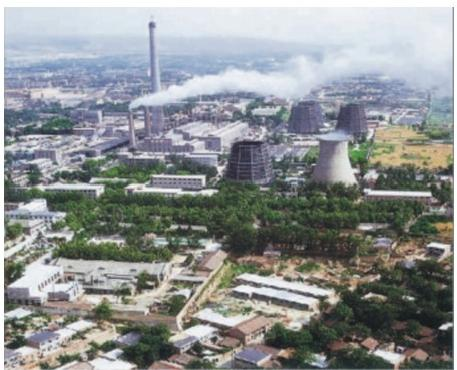

“一五”时期建成的西安第二发电厂

(灞桥热电厂)

17项工程主要分布在西安的东郊、西郊和户县。其中航空工业2个,即国营西安机械厂(113厂)、西安飞机附件制造厂(114厂);电子工业1个,即国营黄河机器制造厂(786厂);机械加工企业4个,即西安高压电瓷厂、西安开关整流器厂(西安高压开关厂)、西安绝缘材料厂(446厂)和西安电力电容器厂;能源工业2个,即西安第二发电厂(灞桥热电厂)和西安第三发电厂(户县热电厂);船舶工业1个,即西安东风仪表厂(872厂);兵器工业7个,即国营西北光学仪器厂(248厂)、国营华山机械制造厂(803厂)、国营庆华电器制造厂(804厂)、国营秦川机械厂(843厂)、国营东方机械厂(844厂)、国营惠安化工厂(845厂)和国营西安机器制造厂(847厂)。

为了顺利推进17项重点工程建设,国家相关部门和西北局精选抽调数百名干部组成各个建设项目的筹备机构。这些机构最早成立于1952年,最晚到1956年,比较集中的是1953年。一般由隶属的有关国家工业部直接领导,建在选定或预选的厂址范围内或附近(在没有确定厂址前,也有不少是在主营部门所在地组建的)。由于国家对重点工程的布局选址非常重视,选定厂址要经过反复考察和比较后才能确定下来,因此,筹建机构多次迁移的情况比较普遍。如国营西安机械厂、西安飞机附件制造厂、国营黄河机器制造厂等初期的筹备机构是在北京成立的,高压电瓷厂筹备处成立于湖南湘潭,随着厂址最终确定,这些机构也迁移到了陕西。除了跨省区的项目几易其址,一开始厂址就选定在陕西省内的项目,绝大多数也有几个备选厂址。如西安飞机附件制造厂先后在西安东郊十里铺、南郊沙井村、西郊北石桥、阿房宫、枣园及未央西路一带选址,经研究讨论后选出四个备选厂址上报,上级组织专家反复勘验才最终定址。

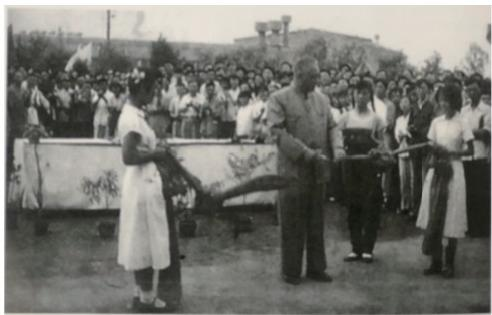

时任陕西省委书记赵伯平为电力电容器厂开工典礼剪彩

“156项工程”技术含量高,许多项目都是以前从未有过的,有些项目我国虽有,但技术和设备都相当落后。在这种情况下,国家根本无法独立完成这些大型工程,鉴于此,重点工程全部由苏联帮助设计。苏联将各项目设计图纸陆续移交中国后,项目筹建、选址工作基本确定,各重点工程建设施工也先后展开。1952年11月建设的西安灞桥热电厂是最早开工项目。1954年动工兴建的有惠安化工厂、国营华山机械制造厂和国营西北光学仪器厂。比较集中的是1955、1956年,大规模的基本建设施工全面铺开,除东风仪表厂外(1959年2月动工兴建),其余重点工程全部开始动工建设。

在党中央和国务院的领导下,各地坚持全国一盘棋,在人力、物力、财力、技术等方面大力支援“156项工程”。国家从南方调集了3万人的建设队伍到西安参加经济建设。中央部属、省属机械电力、化工、煤炭、冶金、轻工、纺织、公路、交通、农业、水利、邮电等部门先后在西安设立了专业工程勘察院、工程设计院,加强了西安的建设力量。到“一五”末期,西安的建筑施工勘察设计队伍人数达10万之众。

为了保证重点工程建设顺利实施,市委、市政府积极动员组织各行各业的力量,特别是房地产、劳动、物资、运输等部门,努力做好服务工作。在制定全市经济社会发展计划时,市委、市政府都将国家在西安投资的重点工程放在突出位置。凡是在西安新开工的国家重点项目,都提前或及时做到了路通、水通、电通,建设所需地产建筑材料如砖、瓦、油漆等都能首先保障供给。为新建的工厂企业和基建单位选拔、调配干部和技术人才。从1953年到1955年间,市委先后为新建的工厂企业和基建单位调配科长以上领导干部662名,一般干部1564名,工程技术人员140名,军队转业干部和高等院校毕业生225名。为全国各地支援西安建设的人员及其家属子女解决生活、就业和上学等问题。城市建设方面,在力所能及的基础上,克服困难,搞好配套建设,修建了咸宁路、长乐路、韩森寨路、大庆路、莲湖路、雁塔路、和平路、长安北路、太华路、小寨路等12条从旧城区到新工业区和通向各在建工厂的主干道,筹资新建了人民大厦、解放百货大楼、新安市场、钟楼新华书店、陕西宾馆、西安市中医医院、西安医学院第一附属医院、陕西省人民体育场、西安市体育场灯光球场、人民剧院、五四剧院、光明电影院、红光电影院和郭家滩(纺织城)、韩森寨、边家村、小寨、环城西路、土门等大型工人俱乐部及一批大型综合商场。这些不仅保证了“一五”国家重点建设项目的实施,而且在以后的若干年中,极大方便了工农业生产、交通运输、商业、旅游等各行各业的活动和人民生活,进一步完善了城市服务功能。

城市建设的启动

1950年11月,西安市人民政府制定了《西安市建设方案(1951—1956年)》,指导国民经济恢复时期的城市建设。随后,在这个方案的基础上组织编制出《都市计划》,提出西安市城市布局重点向西郊扩展,在明城(老城区)的西侧修建新城,呈东西向布局,新城中心设在今汉城北路以东、土门以西地段,棋盘加放射的路网结构。《都市计划》编制完成后,西安市建设计划委员会先后向西北财经委员会、西北军政委员会和中央财经委员会进行了汇报。

1951年6月,市政府在吸收社会各界对1950年编制的《都市计划》意见的基础上,再次修编了《都市计划》,将城市规划面积增加了30平方公里。

1952年,根据全国城市规划工作管理座谈会精神,市政府在总结前两个《都市计划》优缺点的基础上,运用经济技术指标和编制城市总体规划的程序、方法等,编制了第三个《都市计划》。第三个《都市计划》终止了城市集中向西郊发展的空间策略,确定钟楼与西华门地区为城市中心,形成以旧城为中心向外发展的布局模式。

“一五”时期建成的西安人民大厦专家楼

1953年9月,中共中央颁发《关于城市建设中的几个问题的指示》,把过去缺乏工业的城市和一批建设条件较好的城市作为工业城市和工业区进行总体规划,西安是其中之一。根据中央指示和为适应大规模经济建设的需要,市政府制定了《西安市1953—1972年城市总体规划》,这是西安市编制的第一个城市总体规划。这个规划的重点集中在如何把“消费城市变为生产城市”上,规划的目标是把西安市建设成为一个轻型的精密机械制造与纺织工业城市。规划确定的城市规模为:中心市区131平方公里,人口120万。规划在依托现状的基础上,合理确定了城市的功能分区:中心为商贸居住区,南郊为文教区,北郊为大遗址保护区、仓储区,东郊为纺织城,西郊为电工城。这个规划的实施,形成了西安现代化城市的雏形。

“一五”计划期间,西安的工业、交通、水、电、道路、邮政、通讯、文教卫生、园林绿化、住房建设等各方面都有较大发展,到1957年末,东郊纺织城和机械工业区、西郊电工城、南郊文化区都已形成相当规模。城市建成区范围由1949年的13.2平方公里扩展到近百平方公里,公交车辆由17辆增加到97辆,邮电局由34所增加到239所,高等院校由2所增加到11所,中等专业学校由9所增加到28所,中小学在校学生由5.7万人增加到20.3万人,影剧院座位由5232个增加到28823个,公共体育场由1个增加到4个。此外,还增添了游泳池、溜冰场、跳伞塔,建成了西安最大的城市公园——兴庆宫公园。西安城市建设的启动和基础建设的不断增强和改善,为广大人民群众的生产、生活提供了便利,有力地支援和保证了国家重点建设项目的顺利进行,为以后西安的经济社会发展奠定了坚实基础。

上一篇:扎根西部:交通大学西迁

下一篇:新型城镇:西安小城镇建设