2020年4月,习近平总书记在陕西考察期间来到西安交通大学,深刻阐释了“西迁精神”的核心和精髓,并勉励广大师生大力弘扬“西迁精神”,抓住新时代新机遇,到祖国最需要的地方建功立业。其实,这并不是习近平总书记第一次关注交大西迁。两年多前的2017年12月,习近平总书记对西安交通大学15位教授来信作出重要指示,希望西安交大师生传承好“西迁精神”,为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。交通大学西迁这一段尘封的历史由此走入大众的视野……

决策迁校

关于交大迁校的原因,周恩来曾作过解释和说明:“交大内迁就是根据西北工业建设的要求和离开国防前线的条件下提出来的”。一方面,1954年下半年开始爆发的台海危机,使中共中央产生了东南沿海地区受到攻击和美国随时可能使用核武器的担忧。鉴于此,中共中央从战争角度重新考虑了工业和高校的布局问题,指示沿海城市“工厂学校内流”。另一方面,“一五”计划期间,国家从战略层面试图改变工业主要集中在东北或沿海城市的分布格局,着力在华北、西北、华中和西南地区打造新的工业基地,力图形成区域经济均衡发展的局面。为配合新工业基地建设,中央决定将一些沿海地区的高等学校全部或部分系科迁往内地。

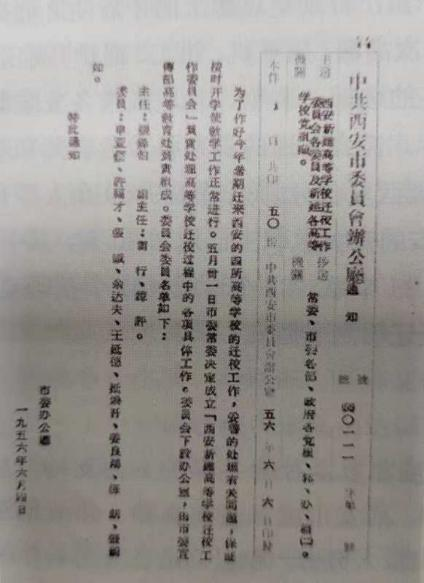

高教部关于调整高等学校布局的文件

交通大学积极配合和响应党和国家关于迁校的决定。早在1955年4月初,高教部部长、党组书记杨秀峰即通过电话告知了交通大学校长兼党委书记彭康关于中共中央决定交通大学由上海迁往西安的决策。彭康随即以“打招呼”的方式先后在校务委员会和校党委会上作了传达,使学校领导层内形成了拥护内迁西安的决策。经过统一认识和集思广益,5月25日,学校公布了《交通大学校务委员会关于迁校问题的决议》。《决议》认为,国务院作出交通大学迁往西安的决定是正确的,交通大学坚决执行,保证顺利完成迁校任务。并决定“1955年和1956年入学班以及该等班级的教师和相当的职工,于1956学年度起在西安新址进行教学;其余的师生员工,于1957年暑假前基本完成搬迁任务。”与此同时,赴西安选址、征地、建校及分批迁校等各项工作也在按计划有条不紊地进行。

主体西迁

高教部要求交大在两三年内完成迁校,时间十分紧迫。因此,1955年4月中旬,彭康即派总务长任梦林和基建科科长王则茂到高教部请示任务。随后,任梦林和王则茂即携带高教部致陕西省人民政府的公函,从北京直接前往西安联系建校事宜。5月10日,彭康和教授们选定兴庆宫附近为新校址。10月开始,教职工宿舍、学生宿舍、中心大楼和饭厅等校园基建工程陆续开工。

1955年5月10日,彭康校长与教授们在麦浪中踏勘交大新址

为深入了解西安校址的实际情况以及更好地开展迁校动员工作,1956年1月18日,由苏庄、赵富鑫、张寰镜、孙成璠、邓旭初等33名师生代表组成的西北考察团从上海出发,先后到洛阳、兰州、西安等地考察参观,重点是对交大新校址所在地西安进行实地考察。考察团分为建设、文教、卫生保健、福利生活等五个工作小组,考察得非常细致深入。2月9日,考察团的报告刊登在校刊上,认为“西北这几个城市的工业建设所给我们总的印象是数目多、规模大、技术新、速度快、资金省、干部缺。在考察参观后我们不仅亲身感觉到西北工业建设的宏伟,并且更加感觉到了迁校西安的必要性”。

当时,学校确定的方针是边建边搬,保证1956年顺利开学。至6月间,中心大楼、学生饭厅主体工程告竣,17幢员工宿舍和14幢学生宿舍基本完工。随着西安部分校舍的基本竣工,搬迁工作就随之迅速启动。6月初,交大迁校先遣队及家属50余人到达西安,开始进行接运和其他准备工作。7月20日,在副教务长张鸿、基础部主任陈文健等带领下,第一批教职工由上海抵达西安,为下个月的迁校大部队到达以及新生开学报到做好一切准备工作。8月10日,副校长苏庄、校工会主席赵富鑫等带领1000多名师生登上“交大支援大西北专列”奔赴西安。当时,乘车的人都持有一张粉色乘车证,正面印有火车图案以及“向科学进军,建设大西北”的字样。9月6日,交大招的2137名新生从全国各地来到西安新校区报到,二年级学生1600余人也陆续来西安就学。9月10日,交通大学西安新校在西安人民大厦礼堂隆重举行交大迁校后的首次开学典礼。至此,交通大学首批迁校任务完成。

1956年8月10日,迁校大部队从徐家汇老校区校园出发

交通大学迁校是服从国家大局的战略需要,必然也会受到国家形势发展变化的影响。随着国防形势的缓和以及《论十大关系》提出“好好地利用和发展沿海的工业老底子”,校内外出现质疑交通大学迁校必要性的声音。至1957年全国整风时,校内发生了激烈的迁校讨论,一度影响迁校进退,并波及其他内迁单位。周恩来亲自出面主持召开国务院关于交大迁校专题会议,提出“支援西北方针不能变”的总原则。据此,交通大学重新讨论迁校问题,并最终形成“分设西安、上海两地,实行统一领导”的迁校新方案。

迁校方案确定后,许多困扰迁校的矛盾,特别是思想上的矛盾随之迎刃而解。迁校工作在1957年9月又迎来了一次高潮。压缩机、热工、锅炉、高压、发电厂、输配电等实验室紧张地进行设备的装卸、装箱、起运及准备安装等工作,西安的实验室基建工作在抓紧进行,需要西迁的各系各专业教师和基础课教师也都行动起来。10月5日,交大西安部分师生员工9000余人举行开学典礼。至此,连同迁校、并校,在西安的交大教职工已达2330人,其中,教师1100多人,在校学生6774人,设立11个系、23个专业、61个教研室。就整个交大而言,学校的大部分力量已经迁移到了西安。

支援建校

交通大学西迁,得到了陕西省、西安市以及社会各界的全力支持。从1955年中央确定交大迁校以来,陕西省、西安市就一直在真挚、热情地迎接交大师生的到来,为交大迁校成功付出最大努力,积极创造各方面条件,从基建、迁校、生活等各个方面予以支持和帮助。

大力支持西安校区基建。交通大学西迁决策作出后,于陕西省而言,首要的任务就是配合交通大学做好西安新校址的建设工作。其中,涉及校址选择、征地、建筑设计、施工力量调配以及建筑材料供应等大量而具体的工作。比如,简化土地征用的审批手续,通常需要两个月时间的报批手续,短短几天就完成;选派西安市建筑实力较强的第三建筑工程公司进行施工;解决施工过程中大量的具体问题,包括解决施工水源问题、移走影响施工的电杆等;派出一支六人医疗工作组驻交通大学工地内,配合工地保健站,担负医疗预防工作;将交通大学基建项目列为第一类优先供应水泥钢材,以缓解基建材料严重缺乏的困境;动员全市建筑单位积极支援交通大学的基建工程,要求基建单位全面进行赶工,交大工地的部分工种采取两班制,以确保交通大学西安部分按期开学;等等。这些事例生动地反映出陕西省和西安市对交通大学西安校区基本建设的重视和支持。

西安市成立迁校委员会,协助处理高等学院迁校过程中的各项具体工作

全力配合交通大学迁校工作。作为一所已经扎根上海60年的全国重点大学,交通大学迁校西安不可避免会遇到诸多困难。有些困难超出了学校自身的解决能力,需要高教部等部委、上海市和陕西省的大力支持和配合。其中,教职工家属的工作调动、子女入学、物资迁运等问题,都需要陕西省和西安市的大力帮助。为此,1956年5月31日,西安市委召开常委会,决定成立西安新建高等学校迁校工作委员会。迁校委员会成立后,着力解决交通大学等校在迁校和建校过程中的困难,尤其是随迁家属安置和子女入学问题。对于因迁校而来的家属,市委决定原来有工作的随迁家属,基本上仍保证原工作性质不变和工资不降低的原则;在地区上尽量照顾与各校就近的单位安置。子弟上学问题,西安市尽全力予以解决。到1956年8月底,交通大学等迁建高校教职工的子女入学问题全部解决。

尽力照顾交大师生的生活。在粮食供应方面,为照顾交大师生食用大米的饮食习惯,甚至将供应给首长和外宾吃的大米供应给交通大学。在文化用品及生活供应方面,派人赴各地采购交通大学所需各类绘图铅笔;压缩市场供应,满足交大等迁建高校副食糕点、海味、蔬菜、肉类的需要;将食品杂货公司新制的一种高级酱油,送交大的一些教师选购;对于部分数量不足的细菜,优先供给交大等迁建高校,并将各蔬菜门市部进货时间改在晚上,以便利次日早晨教职员工家属购买;增加交大等迁建院校猪肉、牛羊肉及咸、干、鲜鱼肉及活鸡的供应数量等。在医疗卫生方面,交通大学继续延续在上海时医疗费大包干的办法。在交通方面,针对交通大学要求解决师生假日乘车及两周一次晚间看戏返校专车问题,市公共汽车公司决定在假期采用梯行调度法,专门抽车一辆,运送动力学院及交大师生,对于每两周看戏返校专车问题,只要交大事先通知,市公共汽车公司即可设法挤出专车前往。这些事项虽具体而细小,却使交大师生切实感受到陕西省和西安市对西迁师生的关怀和照顾。

建设西部

时至今日,西安交通大学已扎根西部60余年。交大人把周恩来总理必须改变西北落后面貌的嘱托,始终作为学校的神圣职责。从20世纪50年代的“一五”计划、六七十年代的三线建设,到1999年实施西部大开发战略,再到新丝绸之路经济带建设,西安交通大学为西部经济文化建设、大规模工业技术人才培养以及西部科技进步作出了重大贡献。

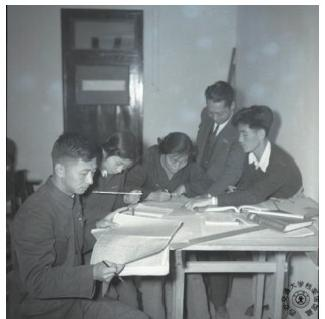

机械系教师正在设计西安锅炉厂

早在迁校阶段,交大师生员工就开始竭尽全力支援地方发展工农业生产。机械、水利、纺织等系为陕西省各区县和西安市进行了拖拉机厂、锅炉厂、毛纺织厂等许多工厂的工艺设计以及水电站的工程设计,参加群众性的大炼钢铁、兴建水利等活动。电机系与西安开关整流器厂、西安电磁厂、西安高压电器研究所、西安电磁研究所合作,在苏联专家的指导下试制成功国内第一台33万伏磁吹避雷针器和33万伏瓷套管。

扎根西北后,交大师生顽强拼搏、薪火相传,带动了整个西部教育事业的蓬勃发展,是陕西高等教育的一张亮丽名片,也是陕西科技创新的一个重要平台,为西北特别是陕西经济发展和社会进步作出重要贡献。以人才培养为例,从20世纪五六十年代开始,西安交大就积极投身于西北的经济建设,并将每年毕业生的40%分配到西北各省区,以补充当地的科技队伍。50年代末60年代初,还为西北各省区的高校培养了一批无线电技术、计算机等新兴学科方面的师资,如今都成为这些院校的教学科研骨干。1959年至2016年,西安交大累计培养大学生23.6万余名,他们中奉献西部建设发展的达10万人之众,在陕工作的达5万人之多,成为西部建设各领域的领军人物和中坚力量。近年来,西安交大每年在陕招生人数占总数近30%,特增100多名在陕医科生名额。同时,每年为西部及全国高校学生提供就业服务30万余人次,着眼西部发展培养人才。

迁往西部,扎根西部,奋斗拼搏在西部。交通大学师生群体铸就了伟大的“西迁精神”,进一步丰富和升华了中国共产党的精神谱系。“西迁精神”的核心是爱国主义,精髓是听党指挥跟党走,与党和国家、与民族和人民同呼吸、共命运。新时代,我们要进一步传承和弘扬“西迁精神”,助推西部大开发形成新格局,助力实现中国梦的伟大实践。

上一篇:古城新生:解放西安纪事

下一篇:工业奠基:“一五”计划在西安