(一)

“已经这么长时间了,审出什么没有?”

“那家伙嘴硬得很,审讯到现在了一个字也不肯吐露。”

“继续,用重刑,我倒要看看他能扛到几时。”

“这……已经上过刑了,若是再用重刑怕是……”

“没事,加重刑罚,撬也要从他嘴里给我撬出来。不然,上头怪罪下来,你我都清楚后果。”

“明白,这次用电刑,我就不相信他不开口!”

此时,刑讯室里正绑着一个浑身是血、奄奄一息的人,此人正是我党的地下特工梅永和。

梅永和早期在西安做小生意。1926年冯玉祥部入陕,他弃商从军。1933年5月,在冯玉祥的察哈尔抗日同盟军中,梅永和秘密加入中国共产党。他在吉鸿昌的卫队营担任警卫员,枪法百发百中,有神枪手之称,胆略非凡,机智过人。同年9月,抗日同盟军失利后,他和组织失去了联系,就回到西安,在莲湖公园附近开了一个小杂货铺,继续做生意。

在他的隔壁,有一家香烟铺,店主叫杨子实,实际上是一名党的地下工作者。杨子实了解到梅永和曾参加过党组织,就有意让他帮做一些地下交通工作。抗日战争爆发后,在杨子实的安排下,梅永和赶起了马车,来往于西安和延安之间,从事党的交通工作。

1942年,在八路军西安办事处总务科王超北的介绍下,梅永和重新加入共产党,参与西安情报工作,得到了党组织的信赖。

1945年王超北在西安大莲花池街7号建立西安情报处后,为了联络方便,在莲湖公园内设立了奇园茶社,梅永和为掌柜,人称梅掌柜;又派西情处机要科长王释奇为经理。曾任西情处处长、解放后曾任西安公安局局长的王超北在《奇园茶社和望梅止渴》一文中,对奇园茶社做过这样的评价:“许多党的机密工作都通过这个交通站出色地完成了,数以百计的在白区遭受国民党特务追捕的同志,通过梅永和同志和党取得了联系,被安全护送到陕北;发往中央的电报和从中央来的许多重要指示,也通过梅永和同志传递到地下党的组织;每一个党的交通员,只要到奇园茶社找到‘梅掌柜’,就可以顺利地解决工作中的许多困难。有时有敌人企图谋杀我们共产党人的事件,也常由这个交通站,通过梅永和同志及时传递消息得到避免。”在梅永和的苦心经营下,奇园茶社存在了三年多时间。

1948年,梅永和身份暴露,被国民党特务逮捕。国民党特务对他百般利诱,严刑拷打,企图从他口中获得中共在西安地下组织的负责人和地下党的秘密。

(二)

“还装死,起来!”一桶冰水从梅永和的头上泼下来,梅永和艰难地睁开眼。

“喂,不是我说,你还在这里死撑什么。地下党在西安的情报机关已经被发现了,就连胡家兆他们都被捕了,你只要把你知道的都说出来,我们少费些功夫,你也能免受这些皮肉之苦。”

胡家兆是国民党陕西盐务局电台普通的报务员,他子女又多,家境贫寒。王释奇就以奇园茶社经理的身份接济他,让他利用职务之便发出一些电报。胡家兆根本不知道是发给延安、给共产党发电报。胡家兆只工作两个多月,发了十来份电报就被敌人发现了。

2011年在莲湖公园竖立的奇园茶社旧址纪念碑

1947年8月3日凌晨,国民党保密局陕西站的特务冲进陕西盐务局电台,抓捕了正在发报的胡家兆。胡家兆被抓两天后,王释奇在家附近的街上被捕。王释奇被押送到了西安太阳庙门街至善巷13号西北特种拘留所。

胡家兆和王释奇被被捕后,始终坚贞不屈,他们用自己的生命保护了情报工作的机密。当时,地下党考虑到梅永和的安全,通知他转移到三桥镇隐蔽,半年后,特务侦探到梅永和在三桥的住址,在一个深夜突然将他逮捕。

“呸,真是块硬骨头,就算你在三桥镇躲藏了半年多,现在还不是被抓进来了。等会儿上刑的时候,你最好期盼你能多撑一会儿,别再像上次一样晕过去了。”

梅永和神色未变,依旧低着头沉默,让人看不清他的神色。

正在这时,之前那人进来出声问道:“怎么样了,有结果了吗?”

“还没,正在审。”

“刑罚都用了没?”

“火烧、电烤、竹签,老虎凳都用过一遍了。”

“那就多用几遍,再硬的骨头也得啃下来。”

“是,那就再上一次火烤。”

任凭敌人一次又一次严刑拷打,也始终没有从梅永和嘴里得到半个字,至始至终,梅永和都没有吐露党的任何秘密,保护了党组织的安全。后来地下党组织通过内线把他从特种刑庭转移到普通刑庭,由秘密监狱转移到第一监狱。

坐牢的时候,抛开非常人所能忍受的酷刑。他在清冷的夜晚经常回忆从前的故事,尤其是在奇园茶社的日子。

茶社开张那天的阳光特别明媚,氤氲的茶香模糊了众人的脸,人们吵嚷着喊他为“梅掌柜”。

“梅掌柜,恭喜你啊,你这茶社今日总算是开张了。”

“梅掌柜,看在你我往日的交情上,你是不是得请我吃一杯茶。”

梅永和笑着一一应下,一边转头吩咐道:“领客人进去,茶水多备一些。”

“梅掌柜,你这茶社原来不是叫‘来今雨轩’吗?”

梅永和笑道:“原本是叫这个名字的,但是跟革命公园的‘来今雨轩’撞名字了,这才改了名字。”“奇园茶社”几个字,还是国民党西安警备司令周体仁题写的。

奇园茶社“望梅止渴”的横匾

问话的那人“哦”了一声,便继续跟同行吃茶的众人交谈起来。

堂内一派热闹的景象,梅永和站在门前,定定地注视着茶舍廊柱上刚刚悬挂起来一副对联:“奇乎不奇不奇亦奇;园耶是园是园非园。”横批是“望梅止渴”。这对寓意深刻的对联,是王超北请了当时的社会名士薛定夫题写的,梅永和的目光长久落在“望梅止渴”四字横批上。

奇园茶社实质上是中共情报机关的秘密交通站,梅永和以茶社掌柜为掩护,担任秘密交通站站长,“望梅止渴”字面上谐着茶舍老板的名字和饮茶消闲的雅意。来喝茶的人中,有一些人名为“品茗甘饮莲湖畔”,实则“醉翁之意不在酒”。凡是由延安或者从外地来的地下交通员,只要见到梅老板的茶舍,便可以和西安的地下党组织接上关系,带走西安地下党汇报和搜集到的西安国民党各方面的情报,并且还可以通过梅永和传达上级的指示,解决其他需要解决的问题。与此同时,茶社还借国民党西安警备司令周体仁题写“奇园茶社”的匾额一事打掩护,完成交通联络任务,掩护和护送地下党员。

1945年5月,奇园茶社,就在这样一个平淡而又不平淡的日子里开张了,此时众人在浓郁的茶香里谈笑风生,还尚未窥见来日的腥风血雨。

现如今想来,就好像是昨天刚刚发生的事。他现在身陷牢狱之灾,明知无能为力,却还是忍不住在心里惦念茶社那边的情况。

(三)

1945年秋末的一天,梅永和看时间已经很晚了,便打发众人先回去,他自己收拾好东西打算关门。正当他准备离开的时候,门口进来一个女人直奔向他说道:“梅掌柜,先不着急关店,我要一杯茶。”

奇园茶社旧照

正当梅永和疑惑之际,这么晚了还有人过来喝茶。她小声地说道:“狄仁权今晚得了急病,要马上送医院,需要有人去照料。”

梅永和心里咯噔一下,“狄仁权”是“十人团”的谐音,也就是西安地下组织的代称,看来组织要出大事了。

梅永和试探地问道:“不知这位狄先生是?”

来人答道:“梅同志,西情处处副处长李茂堂是我丈夫,我是张蕴玉。”

梅永和又问道:“李处长?他通知你来的?”

“今晚他给我挂电话了,告诉我有同志要被捕。但我不知道这位同志住在哪儿,也不知道怎么去找到他,我一得到消息就赶到你这里了。”

梅永和充满感激地说道:“告诉茂堂,我马上行动,会保护好咱们同志的。”

送走了张蕴玉后,梅永和想起最近听到的消息,国民党正在千方百计地搜捕西情处负责人王超北,他连忙通知王超北同志转移。

敌人原本以为这次的突袭布置得很周密,一定会成功,但是当他们赶到王超北家的时候,早已经人去楼空。

奇园茶社作为公共场合,除了党的情报人员来喝茶外,也经常有国民党特务来这里喝茶,这就给了梅永和获取敌人情报的机会。

1946年初夏的一天晚上,一伙特务到奇园茶社来喝茶,梅永和为了探听到消息,便悄悄地藏到他们后面的树丛去偷听。

其中一位说道:“你不要像他那个废物一样,打了一枪还是让他跑了,连个人都弄不死。”

另一个特务不服气地说道:“用得着你瞎操心,我的枪又不是摆设。”

“要不然我们这次干脆一点,直接活埋算了,保准他们找不到任何的蛛丝马迹,再怎查也查不出来什么。”另一个特务提议道。

有人附和道:“这是个好办法,上次的事一定是那个司机干的。这些家伙都是些靠不住的,这次干脆连司机也一块处置了,能省去不少麻烦。”

梅永和暗暗心惊,心想:看来他们商量的是一次暗杀行动,但是暗杀对象到底是谁?

梅永和害怕藏久了被发现,便小心翼翼地起身离开。回到柜台前便开始细细思索起来,回忆他们谈话的内容,把听到的种种线索联系起来。他想起他们谈到了工商报,谈到了两个人的住处和他们的社会关系,反复思谋,推断出特务策划暗杀的对象应当是《秦风日报·工商日报》联合版的负责人耿坚白和李子健。

等到特务从茶社离开,梅永和赶紧向组织汇报了这一情况。由地下党组织立即通知这两个人,于是他们很快逃到乡下,从乡下又转到上海,就这样避免了一次密谋的暗杀。

(四)

西安解放前夕,经过地下党的多方营救,梅永和最终于在1949年5月13日出狱。

奇园茶社地下党组织从成立到西安解放,出色地完成了众多的联络任务。许多党的机密工作都通过这个交通站完成,每一个党的交通员,只要到奇园茶社找到梅掌柜,就可以解决工作中的许多困难。梅永和在复杂的政治斗争中起到了不可替代的作用,即便遭受了非人的折磨,依旧至死不渝地保护着地下党的安全。

1949年5月22日,西安迎来解放时,古城里的人们都拥上街头欢呼,病床上的梅永和坚持让同志背他上街,看一看西安的新生。由于梅永和在狱中受刑过重, 6月16日不幸牺牲,时年44岁。这朵西北保密战线上的劲寒梅花,在新中国即将迎来黎明的前夜,永久地离开了我们。

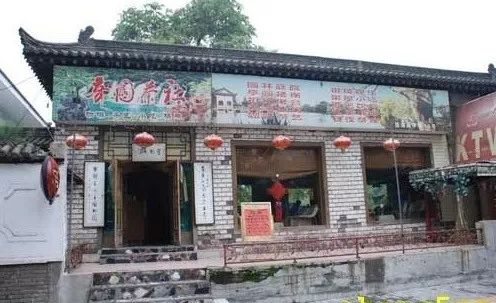

现今的奇园茶社

西安情报处处长王超北,曾赋诗高度赞扬梅永和不朽的精神:

斗妖降魔无限忠,严如吾家赵子龙。

一心一意干革命,百交百接立奇功。

雪里绽开古城梅,胸中正气泰山松。

火烤电烤皆不悔,宁死不屈是高风。

为了纪念梅永和与奇园茶社,有人还在莲湖公园内仿照奇园茶社的样子,开设了一家“奇园茶社”。今日去莲湖游玩或到“奇园茶社”小憩的人们,已无法体验到那段峥嵘岁月,但是梅永和在革命战争年代为党的奉献和牺牲的精神,值得我们永久的怀念。

(西安文理学院 张睿)