1953年冬,朱德在一场有田汉、裴曼娜等文化界人士参加的晚会上说:“中国的作家太少,特别是女作家更少,冰莹若能回来多好!”朱德口中的“冰莹”,就是现代著名女兵作家、抗日女将谢冰莹。

叛逆的“岗猛子”

谢冰莹,原名鸣岗,字凤宝,其意在于“凤鸣于高岗之上”。1906年10月22日,谢冰莹出生于湖南省新化县古梅山腹地谢铎山(今冷水江市铎山镇龙潭村)一书香门第。谢冰莹自小就和其他女孩子不一样,喜欢混在男孩子里面玩,崇拜《水浒传》中的英雄好汉,极具叛逆性格,雅称“岗猛子”。

顽皮的谢冰莹却酷爱读书。5岁时,她便在父亲的教育下开始识字、读诗。8岁时,她开始读《唐诗三百首》《随园女弟子诗》《史记》等。11岁时,她进入村里的私塾读书,成为当地唯一的女生,一年读完《女子国文》8本、《四字女经》1本,又偷学了半本《幼学琼林》和《论语》。在母亲看来,这对一个女孩子来说已经足够了。可谢冰莹并不满足,她要求父母让其进入新化县城的大同女校读书。强势且保守的母亲坚决不同意。经过一番抗争,谢冰莹如愿以偿进入大同女校。

因大哥在益阳中学当校长的缘故,1918年母亲破例同意谢冰莹转入离家400多里的益阳信义女子中学读书。这是一所挪威人办的教会学校。谢冰莹不愿读学校规定必读的《新约》《旧约》,也不愿唱教会的“赞美诗”,常常借故逃避,甚至常躲避到厕所里。在“五七”国耻日,她组织同学在校内游行,高喊“打倒帝国主义”“打倒军阀”“誓雪国耻”等口号,被学校“遣送”回家。回到家里,母亲劝她不要再读书了,在家里学针线,将来好嫁人。她回答很坚决,一定要读书,不嫁人。她把耳环扯了下来,丢到水塘里,气得母亲眼泪汪汪。父亲劝母亲:冰莹是匹“不羁之马”“一个男化了的女性”,让她再进学校闯江湖去吧!

穿军装的谢冰莹

1920年,谢冰莹在父亲陪同下,考取了湖南省立第一女子师范学校。学校思想自由,学风浓厚,对谢冰莹产生了很大的影响。在新的环境里,她对文学产生了浓厚的兴趣,如饥似渴地大量阅读莫泊桑、左拉、托尔斯泰、陀斯妥耶夫斯基、小仲马等人的作品,这为她以后的文学创作打下了坚实的基础。这一时期,她的思想开始成熟,已有了自己明确的世界观。1922年,她用笔名“闲事”在长沙《大公报》上发表处女作《刹那的印象》,第一次向世人展示她的世界观。作品对人压迫人的不合理现象发出了愤怒的控诉和抨击,表明她对当时的腐朽社会已经有了理性上的认识,开始树立“替社会一般的广大的民众说话”的文学创作观。

谢冰莹对封建礼教的反叛是彻底的,这集中反映在她的4次逃婚上。谢冰莹很小的时候,家里就给她订下了娃娃亲。1927年夏,谢冰莹回到新化家中后,母亲强迫她出嫁。她连续逃了3次,又3次被抓回。为了逼迫谢冰莹就范,母亲把刀拿出来说:“告诉你,你不嫁给那人,你就杀了我。你要不杀我的话,你就自杀。”无奈之下,谢冰莹只得假意同意结婚。到了婆家,她同丈夫谈判,只作名义上的夫妻。不久,她假借去大同女校任教,从婆家逃出,并在长沙找到名义上的丈夫,说服他登报解除婚姻。谢冰莹在《女兵自传》中说:“我宁可社会骂我是叛徒,是逆女,却绝不愿屈服在旧礼教之下。”“我宁可为反对旧礼教,推翻封建制度而牺牲生命,决不屈服在旧社会的淫威之下。”

“湖南新到女儿兵”

1926年,中国有史以来第一次招收女兵。谢冰莹的二哥从报上看到招生消息后,急忙告诉妹妹,要她赶快报名。经过复试,谢冰莹以第一名的成绩考入设在两湖书院的中央军事政治学校(黄埔军校)第6期武汉分校女生部,成为我国现代史上第一批213名女兵中的一员。后来,谢冰莹回忆这段往事时说“:我是多么感激二哥啊,我得到了生的启示,发现了光明。”

军校有铁一般的纪律,每天需要穿着军装、打着绑腿、背着枪、束着子弹袋,这和以前的舒适生活形成鲜明对比。但是,谢冰莹更热爱这样的生活。她说:“我们的生活是再痛快没有了,虽然在大雪纷纷的冬天,或者烈日炎炎的夏季,我们都要每天上操,过着完全和士兵入伍一般的生活,但谁也不觉苦。”

1927年5月,北伐军经过武汉时,女兵队奉命挑选出谢冰莹等20人组成宣传队,随军北伐,被编入“中央独立师”,配合卫戍武昌的叶挺部队和西征军南征西讨,迎击夏斗寅、杨森叛军。

谢冰莹热血沸腾,觉得自己为革命效力的时候到了,拿起笔在月光下写了一封《给女同学的信》,倾诉自己此刻的心声。信中说:“革命不是口头上喊几声所能做到的,更不是纸上写几个‘牺牲’‘牺牲’‘流血’‘流血’就算成功的……我们不要做个唱革命的高调者,应当做个革命的实行者……革命是要大多数人参加才能达到成功目的的……要唤醒一切被压迫的妇女……一同站在革命战线上奋斗。”

谢冰莹在前线戎马间隙进行写作

行军途中,谢冰莹随部队平均每天要走八九十里路,晚上就睡在门板上,或者稻草堆中。但谢冰莹却丝毫不感到劳累,而是非常的激动,甚至“忘记了自己是女人”,“只希望跑到战场上去流血”。激情四溢的革命热情,使她的创作激情像脱缰的野马奔放出来。她利用行军与作战的空隙,往地上一坐,两膝并拢当桌子,把自己在征途中的所见所闻所感急就成章。为防丢失,她把写成的日记和“随意记”沿途寄给她尊敬的武汉《中央日报》副刊主编孙伏园,请他代为保存。

这些在谢冰莹眼中“不成文学”的日记和“随意记”,孙伏园爱不释手,认为这是“朴实无华,未经雕琢的作品”。孙伏园决定“来者不拒,不予增删”,将其全部发表在武汉《中央日报》副刊上。接着,林语堂又将其译为英文,在该刊的英文版上发表。1928年,林语堂又将这些日记编成单行本出版,并作序。在序中,林语堂是如此评价的:“我们读这些文章时,只看见一位年轻女子,身穿军装,足着草鞋,在晨光熹微的沙场上,拿一支自来水笔,靠着膝上振笔直书,不暇改窜,戎马倥偬,束装待发的情景;或是听见在洞庭湖上,笑声与河流相和应,在远地军歌及近旁鼾睡声中,一位蓬头垢面的女兵,手不停笔,锋发韵流地写叙她的感触。这种少不更事,器宇轩昂,抱着一手改造宇宙决心的女子所写的,自然也值得一读。”这可以说是最早对谢冰莹创作的评价。

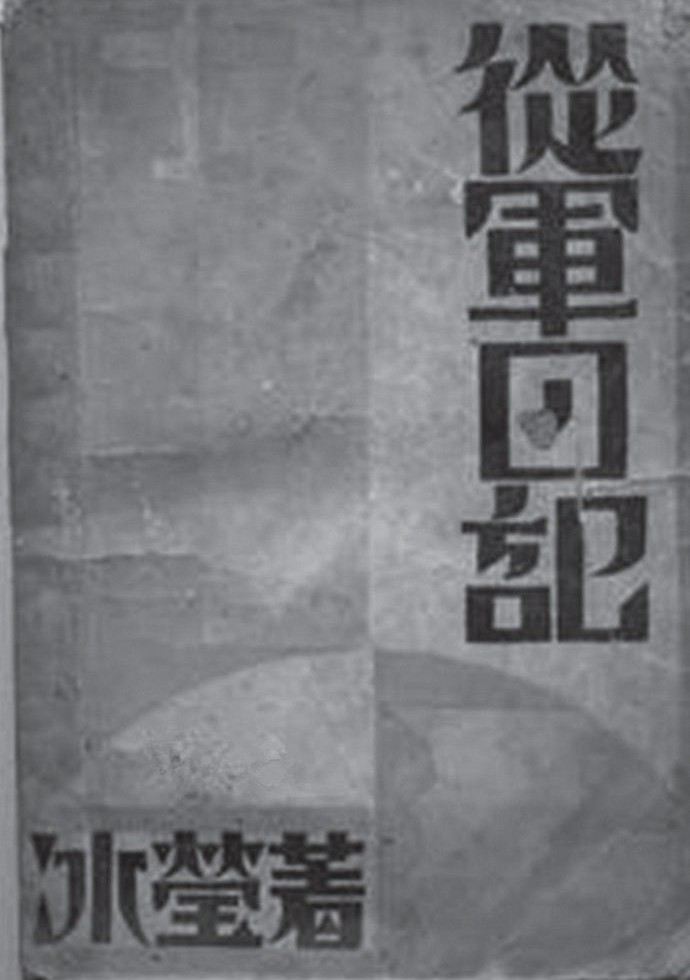

谢冰莹的成名作《从军日记》

由于谢冰莹奇特的经历和极富“女兵”个性的创作,《从军日记》引起了很多人的关注。著名的生物学家、厦门大学教授汪德耀看了《从军日记》后非常兴奋,马上将其译成法文。1930年初,汪德耀将译文寄给诺贝尔奖得主、法国作家罗曼•罗兰,罗曼•罗兰马上将《从军日记》在法国出版。1930年8月初,著名的《小巴黎人日报》在头版显著位置发表了题为《参加中国革命军的一个女孩子》的评论文章。随后,其他多家报纸也对此书作了报道。汪德耀说:“当时的法国人对中国了解很少,对中国妇女就了解得更少了,他们认为中国妇女都是些裹着小脚的逆来顺受者,自此始知,中国还有不裹脚的新女性,勇敢的女战士!”罗曼•罗兰还亲自写信给谢冰莹鼓励她在革命的道路上勇敢地前进,他写道:“年轻而勇敢的中国朋友。你是一个努力奋斗的新女性,你现在虽然像一只折了翅膀的小鸟,但我相信你一定能冲出云围,翱翔于太空之上的。朋友,记着,不要悲哀,不要消极,不要失望,人类终究是光明的,我们终会得到自由的……”

“再度戎装驱日寇”

1931年9月,谢冰莹用创作所得稿费到日本神户留学,在轮船上获悉日军发动进攻我国东北的九一八事变。她义愤填膺,到达神户后立即转往东京,参加由1000多名中国留学生共同举行的“追悼东北死难同胞追悼会”,并加入中国左翼作家联盟东京分盟。谢冰莹参加的悼亡抗议活动受到日本警察野蛮制止,双方发生冲突。年底,因与同学组织抗日救国会,谢冰莹被遣送回国。

1932年1月28日,日军进攻上海闸北、吴淞,驻守上海的十九路军与新组建的第五军奋起抗击。从日本回到上海的谢冰莹带着满腔怒火,和鲁迅、茅盾、叶圣陶、郁达夫、丁玲等左翼作家,在上海联合发表《上海文化界告世界书》,呼吁世界人民反对日本对中国的野蛮侵略。谢冰莹白天参加宝隆医院救护队到前线救护伤员,晚上写稿、主编周刊《妇女之光》。同时,她兼任《大公报》《救亡日报》记者,采写战地报道,激励全国军民坚决抗日。她还和武汉军校女生队指导员钟复光到前线去慰问,动员300多名妇女投入抗日救亡工作。

1935年5月,带着读书和写作的渴望,谢冰莹再赴日本,改名谢彬,入东京早稻田大学攻读西洋文学。她努力学习日语,打算将来把托尔斯泰、狄更斯、罗曼•罗兰、巴尔扎克等的作品译介到中国来。求学期间,她还认识了日本中国文学研究会的许多作家和学者。然而,事不遂人愿。1936年4月12日,伪满洲国皇帝溥仪到日本来朝拜,谢冰莹坚决拒绝去欢迎,明确表明不承认“满洲国”,不承认伪满皇帝,遭到日本警察逮捕,在监狱里关了3个多星期,还被施以酷刑。消息传到中国,柳亚子请于右任、邵力子一起签名,致电中国驻日大使许士英、留日学生监督周宪文,请他们营救。被保释出狱后,谢冰莹在日本朋友的帮助下潜逃回国。这段经历,她后来写进了《在日本狱中》一书,留下了永久的控诉。

1937年卢沟桥事变后,全国人民掀起抗日救亡运动浪潮。此时,因母故父病,谢冰莹悲伤过度以致重染沉疴,身体虚弱,但她坚决“要去前线”“去参加抗日救亡斗争”。丈夫黄维特劝她:“你的身体还很衰弱,暂时还不适宜去前线参加抗战,还是跟我到南昌去吧,等你的身体康复了,再去考虑参加抗日救亡斗争好吗?你这个样子上前线去,肯定是不行的,我也不放心。”可是,一心抗日救亡的谢冰莹哪里还听得进他的劝,毅然到了长沙。她仅用4天时间就组织了“湖南妇女战地服务团”,举着“有敌无我,有我无敌”“杀到东京去”的旗帜,高喊“打倒日本帝中主义”,高唱《义勇军进行曲》,奔赴淞沪抗日前线,又当了“女兵”!她在戎装照片上题写“不灭倭寇,誓不生还”8个字以明志。当时,人们无不称颂谢冰莹和团员们的壮举,誉她为新时代的“花木兰”。谢冰莹却说:“这是一个国民应尽的义务,又有什么令人钦佩的呢?不过假使我们战死了,希望你们能够继续来。”她还鼓励前来送行的严怪愚等友人“赶快到前线上去”。

在战场上,她始终抱着“救一伤兵,就是杀一敌人”的信念。“湖南妇女战地服务团”分为4个组到五十九师、九十师野战医院帮助工作,她们在战争的腥风血雨中夜以继日地轮班为伤员擦洗伤口、包扎换药、端水喂饭、代写家信、募捐书报、安抚情绪等,并随军转战到了苏州、无锡、常州、镇江等地。她们不分昼夜地工作,睡潮湿的地铺,喝泥沟里的污水,吃硬饭冷菜。她们的生活是苦的,但谁也不说苦。谢冰莹后来回忆说:“这是一生最快乐的经历之一。真的,不知用什么文字来形容我的快乐。这是我最值得回忆,最有价值的,既艰苦又悲壮的人生。”

1938年4月,谢冰莹赴台儿庄前线。在此期间,她采访了李宗仁、白崇禧、李品仙等诸多国民党将领和许多前线战士,撰写了关于台儿庄大捷的战地通讯、报告文学,极大地鼓舞了全国军民抗战胜利的信心。8月,谢冰莹为湘雅医院杨济时大夫组织的战地服务团充当向导,先后在广济和黄梅工作。1939年春,谢冰莹参加“基督教负伤将士服务协会”的工作,开办前线救护人员训练班,设立“伤兵招待所”,为受伤战士服务。因在抗战宣传和战地服务方面的杰出贡献,1939年谢冰莹被国民政府军事委员会授予少将军衔。

“文儒武侠一身当”

柳亚子曾称赞谢冰莹:“绝技擅红妆,短笔长枪,文儒武侠一身当。”在抗日战争的烽烟里,谢冰莹除上前线参加救护工作外,还继续发挥自己的专长,将屡次前线抗日活动中的所见所闻、在战地写作中自己的思考和成稿波折写成日记。不管环境多么恶劣,人多累多饿,身体多么不好,她从没停止写作。在参加淞沪抗战的3个月里,她每天至少写一篇,总共写了100多篇,数十万字,真实地记录了前线将士为国不惜流血牺牲的精神和故事,鼓舞了广大军民抗日救国的意志和决心。

上海沦陷后,谢冰莹随军退到武汉。她应邀到中华大学等机关、学校作了多场“前线归来”的战地报告,出版了记录其参加淞沪抗战的《新从军日记》。谢冰莹后来曾回忆了当年整理这部书稿时的情形:“当我花了两个多月的工夫,整理这部稿子,我是非常痛苦的。我一个字、一个字地读下去的时候,眼前仿佛躺着那些受伤的将士,血肉模糊,惨不忍睹;耳朵里,仿佛听到他们呻吟;我曾多次放下笔来流泪,我的情绪在变化,有时伤心,有时高兴,有时痛恨日本鬼子……至于高兴,是我有幸参与了这次伟大而神圣的抗战,虽然我献出的力量,是那么微弱得可怜;但比起在后方挨敌机轰炸的同胞来,我究竟幸运多了。这些在前方的菜油灯下,或者是野战医院、防空洞里写成的报道文字,没有时间去推敲词句,文字的拙劣、直率,可想而知;但是朋友,这些是抗战将士和前后方所有受难同胞的血肉所换来的材料,是值得我们永远纪念,特别珍惜的。”中共长江局机关报《新华日报》评价说:“冰莹女士的《从军日记》记北伐参战经过,曾得到广大读者的赞誉。‘八一三’以来,冰莹女士又参加到抗日前线,将其战场生活,写成《新从军日记》一册,都十万余言,并附战地图片多幅。在本书中可以见到中国新女性活跃的姿态,可以见到前方将士在枪林弹雨中与敌人肉搏的情形。”

在记录历史的层面,她随前线部队采访,对国军将士、军民英勇抗敌作了有声有色的报道,展现了中华民族的英雄气概。如在《踏进了伟大的战场——台儿庄》中她写道:“台儿庄的每一寸土,都滴下了我们英勇将士的血,每一寸土,都是他们用性命在敌人猛烈的炮火下夺回来的。”她还在作品中展现了将士们口述的战地景况、日军的暴行、爱国志士同心抗敌的高风亮节,先后出版了《在火线上》《第五战区巡礼》《战士的手》《抗战文选集》等多部作品。这些鼓荡着时代风雨、历史脉搏,充满爱国爱家和民族气节的文字,是人们认识中国抗战的真实记录,也是中国人不能忘记的历史。

抗战进入相持阶段后,1940年谢冰莹来到西安创办《黄河》月刊,继续为抗日救亡呐喊。《黄河》发刊词写道:黄河“从远古的时代,开始奔流,不舍昼夜,你永远地流,不息地流,象征了中华民族悠久无疆的生命!——可是,现在呢?——被倭骑践踏,倭舰污辱了!——你能够忍受吗?你能够默尔而息么?不!决不!我相信你会怒吼起来!会战斗起来!——怒吼吧,黄河!战斗吧!黄河!”发刊词不仅解释了刊物命名的原因,而且指出了刊物的宗旨——弘扬民族精神,一切为了抗战。《黄河》所登载的文章鲜明地体现出谢冰莹一切为了抗战的办刊宗旨,有揭露汉奸卖国、汉奸末路的,有暴露日本侵略者残暴无耻的罪行与阴谋的,有反映不觉醒的民众从逆来顺受到醒悟的,有揭露借此发国难财的民族败类的,有歌颂前方将士英勇战斗的……这许许多多的内容形成了一个共同的主题:为了生存,为了反对侵略者,黄河在咆哮,中国人民在拼搏!

从梅山走出的叛逆女子谢冰莹,在20世纪三四十年代闻名于现代中国乃至世界,既缘于她两次从军的壮举,也缘于她手中的笔。香港文学研究社在出版《谢冰莹选集》前言中这样说:“现代中国作家群中,当兵成名的男作家为数不少,可是驰骋于沙场,后闯入文坛而名满天下的女作家,至今似乎只有一位谢冰莹。

(文章公开发表于《湘潮》2019年第1期)

下一篇:长征时期红军在川康藏区的筹粮纪律