如今岁月静好,是因为曾有人负重前行。生活在和平年代的人们,根本想象不到在硝烟弥漫的战争年代,革命志士们冒着怎样的生命危险和敌人做斗争,是他们舍生忘死,抛头颅、洒热血,付出青春和宝贵的生命,才换来了革命的胜利,换来了如今的幸福生活。硝烟远去,英魂永存!在西安解放70周年之际,我们怀着极大的敬意,在烈士陵园举办“改天换地波澜壮阔——西安解放70周年”走近革命英雄,感受他们辉煌短暂的一生。

主题诗歌朗诵活动,我市小学生朗诵《我爱你,中国》,致敬先烈。

刻在名字里的时代特征

了解“解放”故事传承创业精神名字,寄托长辈美好的祝愿,也总带有鲜明的时代特征。自5月9日,本报推出系列报道“我的名字叫解放”,在全城寻找叫“解放”的人起,10余天来记者联系了几十位“解放”,并对其中10多位做了采访报道。尽管他们的职业、年龄、生活境遇各不相同,但是作为普通的西安市民,他们的个人成长轨迹都和西安发展相呼应,见证了祖国的崛起与腾飞。而他们和年轻人一起诵读,寄语未来,更让人激情澎湃。

采访中,记者难以忘记,家住城东的赵解放老人说,“从解放后,目不识丁的父母上‘识字班’,到我的孩子读完博士在大学任教,可以说我们家的3代人用70年时间诠释了‘落后就要挨打,发展才能自强’的硬道理。”而这也是祖国70年发展从一穷二白到世界一流的缩影。

记者清楚记得,生于1949年,名字是抱过他的解放军给起的周解放老人说,“最让我感慨,以前连想都不敢想的是,小时候我甚至不知道这辈子有没有机会坐一次小轿车,没想到现在3个孩子都有了车,我不仅坐上了小车,节假日孩子们还变着法带我和老伴出去游玩散心,社会发展得太快了、祖国越变越好!”

还有,老党员王解放阿姨说她现在每天的重要活动之一,就是在学习强国APP上关注国家大事。她自豪地表示“,我现在已经学了2500多分了,在我们党支部排名靠前。”

退而不休的赵解放,响应国家创业号召,像褚时健一样,承包百余亩土地种植果树,老当益壮。

70年前,那些不惧炮火、不怕牺牲、冲锋在前的年轻生命,英勇解放西安的历史故事仍历历在目;70年来,正是这些没有豪言壮语,没有惊天动地的普通市民,肩负前辈寄托,艰苦创业,从而书写出西安发展的传奇。

18日,名叫“解放”的市民代表、莘莘学子和祖国的花朵站在革命先烈墓前,就如同走在时光的长河之中,峥嵘岁月弹指一挥间,祖国已如此繁荣昌盛。他们朗诵着不同的诗篇,心中却有一个同样的“中国梦”。作为年青一代在寻根、追忆之后,将胸怀赤子之心,坚守报国之志,用实际行动为大西安、大西安的下一代“守好业”,创造美好明天。

英烈魏野畴

血洒皖北沃中华建党西安助革命

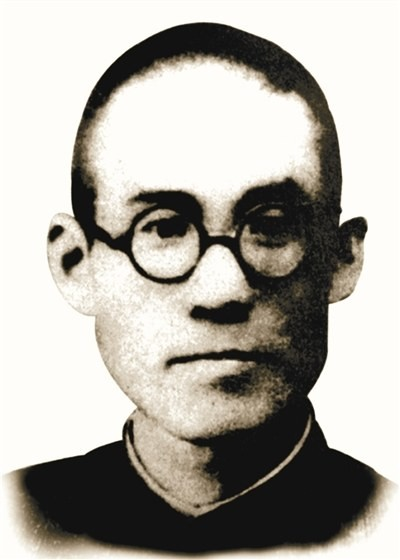

魏野畴,原名魏凤标,中国共产党的优秀党员、西安党组织的创始人之一,著名的社会活动家。生于1898年,陕西省兴平县人。1917年,考入北京高等师范学校。1920年冬,加入中国社会主义青年团。1923年初经李大钊、刘天章介绍加入中国共产党。在校期间,魏野畴曾参与创建陕西旅京学生进步团体共进社、创办《共进》杂志。大学毕业后回陕,先后在榆林、西安任教,并从事革命活动,参与创建了中国社会主义青年团西安第二支部、共青团西安特支、西安地委及中共西安特支、西安地委,任中共西安特支和西安地委委员。1925年,先后领导了驱逐直系军阀陕西督军吴新团和反对教育界封建顽固势力的群众运动。接着又参与了国民党陕西省党部的筹建工作,并被指定为临时省党部的负责人之一。1926年,参与西安反“围城”斗争。

魏野畴

西安解围后,魏野畴出任国民军联军驻陕总司令部政治部副主任,任陕西党团联席会议委员。1927年2月,中共陕甘区委成立,任区委委员;7月,陕甘区委改组为中共陕西省委,任省委委员,负责军事工作;8月,应杨虎城之邀,赴安徽太和,任杨虎城部国民革命军第十军政治部主任和该部队中的中共军委书记;12月,任中共皖北特委委员。1928年2月,任中共皖北临时特委书记;4月,任皖北革命军事委员会总指挥;4月8日,组织领导了皖北暴动,9日在率领起义部队转移途中被捕牺牲。

英烈杨珊

英年早逝志未酬献身革命铸英魂

杨珊,又名荫川,1909年4月出生于陕西省蓝田县一个农民家庭。他幼读私塾,后升入蓝田县高级小学,1925年考入陕西省立第一师范学校。1927年加入中国共产主义青年团,不久转为中国共产党党员。

1930年2月,中共陕西省委派屈光到蓝田恢复整顿党的组织,成立了中共蓝田特别支部,杨珊任书记。当时正值关中大灾之年,民不聊生;当地驻军刘汉三部却横征暴敛、奸淫抢掠、无恶不作,农民群众自发成立“红枪会”来反抗。杨珊发动“红枪会”群众1000余人,于8月上旬包围了蓝桥街刘汉三营的驻地举行暴动,消灭百余人,其余逃走。蓝桥暴动两个月后,杨珊被捕。

杨珊

1930年冬,杨虎城率部入陕后释放政治犯,杨珊因此获释,并到中共陕西省委机关工作。他和夫人贾玉秀住在西安东县门的周家花园,对外身份是早慈巷小学教师。1932年,任陕西省委秘书长。1933年1月,杨珊调任中共陕南特委组织委员,不久任陕南特委书记。他带领和发动群众,配合红二十九军开辟陕南革命根据地,为红二十九军的发展壮大和陕南革命根据地的开辟做出了很大贡献。

1933年4月1日,西乡马儿岩事变发生,陈浅伦、李艮等红二十九军领导人遇难。1933年7月,杨珊化装入川,准备向中共川陕省委请示汇报。他到达川北通江县城后,却遭到了执行极左路线分子的无端枪杀,年仅24岁。

英烈李萃亭

投身革命志难移才识高远耀天地

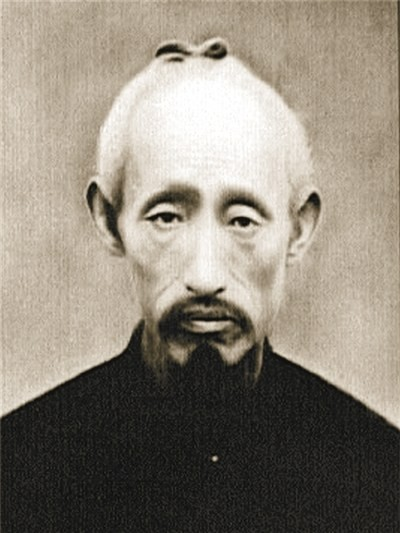

李萃亭,陕西省周至县祖庵村(今户县蒋村镇)东寨人,1883年生,辛亥革命后在白龙沟、千户村等地讲学,博学而有声望。他还和兄长李沉斋在家乡创办了以讲理学为主的“静修学舍”,招收学生。

1932年周至遭灾,庄稼绝收,农民生活非常困难,而国民政府的各种苛捐杂税有增无减。祖庵区的区长、催粮委员带着乡丁四处催粮催款,民怨沸腾。农民李希平联络青年与李萃亭商议,决定带领群众举行暴动。9月13日晚,李萃亭、李希平等带领70多名青年农民,捣毁了祖庵区公所,打死了区长李延焕等3人,缴获长枪11支,释放了关押的穷苦农民,打击了农村反动势力的嚣张气焰。

1933年秋,李萃亭毅然将“静修学舍”改为“周至县私立甘西小学”,自任校长,聘请共产党员和进步人士到校任教。从此,甘西小学成为掩护周至县党组织活动的一个据点。1939年,李萃亭加入了中国共产党。入党后,利用校长的身份和在当地的崇高威望,积极协助周至党组织开展革命工作。

李萃亭

不久,甘西小学的革命活动引起了国民党周至县当局的注意,1941年2月,反动军警包围甘西小学,将校长李萃亭和几位进步教师抓捕后关押于县城。李萃亭在西安多次受审,被灌辣椒水、坐老虎凳、受烙刑等,但他宁死不屈。几个月狱中生活的折磨,使李萃亭生命垂危,反动当局被迫答应其乡亲保外就医要求,1941年夏,李萃亭终因伤势恶化而逝世于家中,终年58岁。

英烈穆志贤

国难当头战火殃抗日北上勇担当

穆志贤,又名穆东善,1908年生,陕西蓝田县穆家堰村人。他17岁考入西安职业学校学习,当时西安学生爱国运动风起云涌,他接受了革命思想,进步很快,于1925年加入共青团组织。

1927年初,他进入中山军事学校学习,不久加入中国共产党。

同年7月,冯玉祥追随蒋介石反对革命,在西安进行“清党”,西安形势恶化,中山军事学校被迫撤离,他回到家乡发展党员、建立党组织,并和王兴槐、王敬夫、尹耕莘等人在东川地区建立了秘密武装。1933年5月,他响应党的号召,奔赴张家口,加入吉鸿昌、许权中领导的抗日同盟军第十八师,任副官兼副营长,并担任中共秘密小组长。西安事变中,他跟随许权中部参加了西安事变的军事行动,并移师蓝田一带准备迎击国民党中央军对西安的进攻。

穆志贤

西安事变和平解决后,许权中部奉命北上抗日,遂留下60多支枪和数千发子弹让穆志贤开展地方武装斗争。为了争取合法斗争的权利,他在多方的帮助和支持下,于1938年2月出任流峪口地区西荆公路巡查大队长。他建立了秘密的中共支部,在灞源一带开辟了革命根据地,消灭了反动地方武装,建立了由共产党员领导的灞龙乡政府,自任乡长;使该地区成为陕南通往关中地带的交通要地,很多革命人士在他们的护送下安全过境。

穆志贤的频繁活动,使他成了国民党商洛驻军师长谢甫三的眼中钉。1940年8月,谢甫三率部移防渭南,途经蓝田许家庙时,将其逮捕后秘密杀害。穆志贤遇难时,年仅32岁。

英烈邹均

铁骨铮铮担道义满腔热血闹革命

邹均,又名邹复良。1900年生于陕西省富平县。他是西安地区的早期中共党员、西安共青团组织的创建人之一。

1916年,他从西安健本学堂毕业后考入西安省立第三中学。

1919年“五四”爱国运动的消息传到西安,邹均效仿北京学生的做法,邀集同学到钟楼、鼓楼等居民集中的地方进行宣传。5月中旬,陕西省学生联合会成立,邹均被选为副评议长。他多次带领学生救国团到南院门省会议门前向群众发表讲演,揭露军阀政府勾结帝国主义、镇压群众运动的罪恶行经,组织同学查收、焚毁日货。

邹均

1922年6月,邹均高中毕业后和屈武、武止戈等一同到北京,进入陕西旅京学生创办的《共进》杂志社。1923年,他加入中国共产党。同年,他同武止戈等利用假期回到西安,在青年学生中开展有关社会主义青年团基本知识的宣传,为西安团组织的建立准备了一定的条件。1924年底,邹均受团中央指派再次回到西安,建立了青年团西安第二支部。不久,他应国民军副司令、国民军第二军军长胡景翼的邀请赴京,负责国民军二军驻京办事处对外联络工作,经常来往于中共北方区委负责人李大钊、赵世炎和国民军领导人冯玉祥、胡景翼、岳维俊之间。1930年夏,邹均被党组织派往河南,任中共河南省委军委书记。同年冬,邹均随同杨晓初等率队从许昌向豫北转移途中,在新乡南关遭到当地驻军包国。邹均在突围时被俘,由于坚贞不屈而被活埋,时年30岁。

1957年10月,邹均被人民政府追认为革命烈士,其遗骨被移葬于西安革命烈士陵园。

英烈史可轩

率部投奔起义军红色将领心向党

史可轩,1890年生,陕西省兴平县马堪村人。他于1907年夏离开家乡,投奔太原新军。一年之后,被选调为新军协统司书,并加入了中国同盟会,从事革命活动。

史可轩

1911年10月,辛亥革命爆发,山西新军起而响应,组成革命军。

1912年初,李歧山在晋南运城起义,成立晋南革命军第一混成旅,自任旅长,史可轩任该旅团长。后因阎锡山与袁世凯勾结,强将该旅收编。史可轩乃率部投奔陕西起义军。

1918年,陕西靖国军成立,史可轩任总指挥部副官长,后任陕西陆军第一师混成旅副官长兼骑兵营长。1924年10月,冯玉祥发动“北京政变”时,史可轩率部进驻北京朝阳门内,参与了囚禁总统曹锟、推翻北洋军阀政府、驱逐清废帝溥仪出紫禁城的行动。孙中山发表北上宣言后,史可轩与邓宝珊立即通电响应。

1925年12月,史可轩遵从中共建议,与邓宝珊在天津发表声明,主张改组“临时执政府”,成立国民政府,彻底消灭封建军阀,统一中国。1926年4月,史可轩加入中国共产党。1927年期间,史可轩身兼数职维护革命秩序、发展革命形势、培养革命人才,为推动西安地区大革命的高潮作出了重要贡献。大革命失败后,为了保存革命力量,他拒绝执行冯玉祥的命令,根据中共陕西省委的指示,将中山军事学校的师生与政治保卫部、卫队师的人员合编,率领北上。7月29日,在途经富平县美原镇时,被当地军阀杀害,时年37岁。

(文章公开发表于《西安日报》)